„Reisen bedeutet, Bilder zu sehen und zu finden“

Vom „Stern“ in den amerikanischen Fotohimmel – ein Interview mit dem Fotografen Thomas Höpker in Berlin

Der gebürtige Münchner Thomas Höpker (*1936) befasste sich bereits in seiner frühen Jugend mit dem Feld der Fotografie. Während seines Kunstgeschichts- und Archäologiestudiums in München und an der Universität Göttingen beteiligte er sich an der „Deutschen Bilderschau“ und erhielt erste Preise beim Wettbewerb „Jugend fotografiert“ auf der Fotomesse „Photokina“. Ab 1959 begann er regelmäßig als Fotojournalist für Zeitschriften, Jahrbücher, aber auch schon an langfristig angelegten Fotoprojekten zu arbeiten. Über Publikationen in den Zeitschriften „twen“ und „Kristall“ bekannt geworden, wurde er als Fotoreporter 1964 von Henri Nannen und Rolf Gillhausen für das Magazin „Stern“ engagiert.

Als einer der wichtigsten Pressefotografen unserer Zeit reiste Thomas Höpker durch die Welt und brachte den Zeitungslesern entlegene Orte und fremde Kulturen, aber auch das Leben in der DDR näher. Es ist schwer zu sagen, welches seiner Bilder das wohl berühmteste ist. Das Symbolbild von 9/11 gehört ebenso dazu wie auch seine Fotos von Boxlegende Muhammad Ali. Miriam Zlobinski sprach für Visual History mit dem seit 1976 in New York lebenden Mitglied der Agentur Magnum Photos über seine Arbeit.

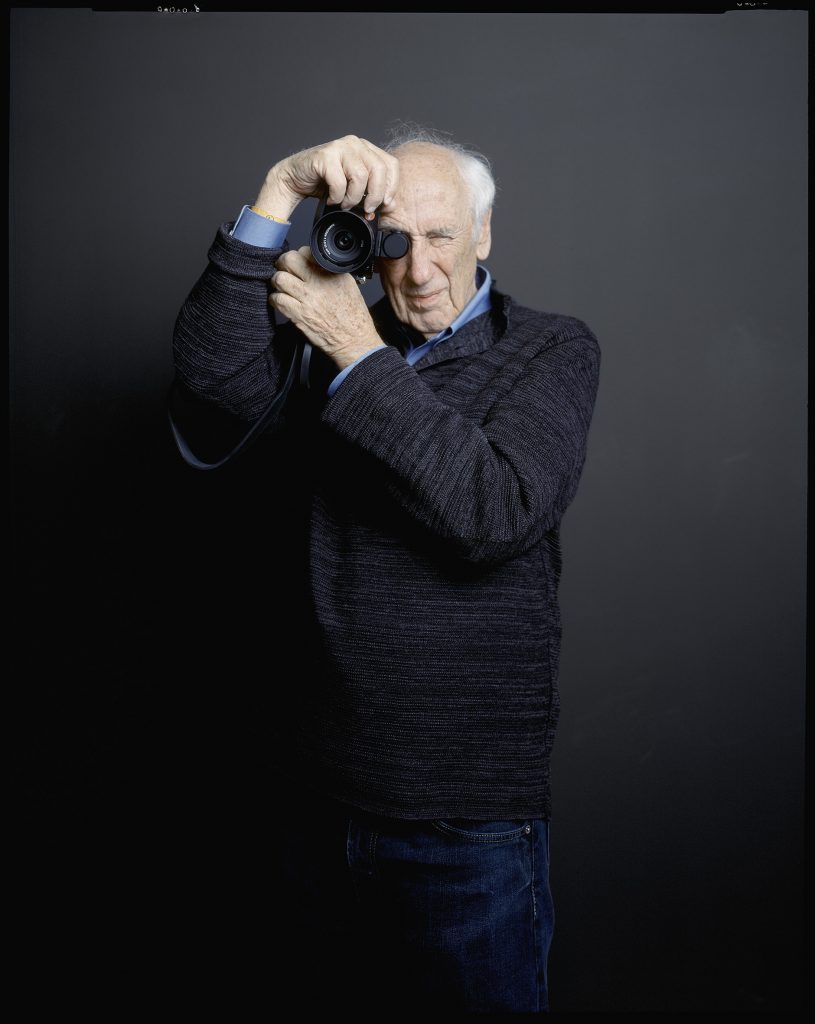

Thomas Höpker. Fotograf: Arne Wesenberg im Rahmen seines Projekts „Im [Un]Ruhestand“ © Arne Wesenberg mit freundlicher Genehmigung

Miriam Zlobinski: Herr Höpker, Sie blicken mittlerweile auf mehr als 60 Jahre Fotojournalismus zurück. Wie würden Sie sich als Fotojournalist selbst beschreiben?

Thomas Höpker: Henri Nannen beschimpfte mich immer, indem er sagte: „Da kommt der Künstler wieder.“ Ich habe Kunstgeschichte in München studiert und schon früh meine eigene Arbeitsweise entwickelt. Ich finde es wichtig, in eine Situation einzutauchen – ich bin ein stiller, respektvoller Voyeur. Für mich wäre eine Tarnkappe die optimale Arbeitsbekleidung. Ich halte nichts von Inszenierungen und starker Bearbeitung, 80 Prozent meiner Bilder entstehen einfach durch den Moment.

M.Z.: Sie waren mit der Kamera auch in Krisengebieten unterwegs. So haben Sie Bilder hungernder Kinder und dadurch die Armut aus Biafra nach Deutschland gebracht, ebenso die Reportagen von der Hungersnot und Pockenepidemie in Bihar in Indien. Wie passt das zu dem „Künstler“?

Thomas Höpker: Henri Nannen und Rolf Gillhausen waren ja beide äußerst visuelle Menschen, aber Gillhausen war immer mein stärkerer Bezugspunkt. Der wusste, wovon er sprach, und war selbst als Fotograf ein „harter Hund“. Die sozialen Themen und das Reisen haben mich schon von Anfang an fasziniert, und für die Zeitschrift „Kristall“ konnte ich schon vor der Zeit beim „Stern“ um die Welt reisen. Reisen bedeutet, Bilder zu sehen und zu finden. Dabei war ich aber das Gegenteil von einem „Haudegen-Reporter“. Das wusste man in den Redaktionen: „Das kann der Höpker nicht“, hieß es dann manchmal.

M.Z.: Wenn wir Ihre Bilder in Galerien betrachten, entsteht der Eindruck, jeder „Schuss“ sei ein Volltreffer gewesen. Wie sieht denn ein gescheiterter Versuch aus?

Thomas Höpker: An eine Geschichte erinnere ich mich noch, damals für den „Stern“ in Bad Oldesloe: Der Chirurg hatte bei einer Unterleibs-Operation einen Spachtel im Körper der Frau vergessen. Ich musste dort hinfahren, aber es ist mir nicht gelungen, die Patientin zu sehen, geschweige denn, sie zu fotografieren. Immerhin habe ich ein Bild von diesem Spachtel gemacht, glänzend im Sonnenlicht. Nannen und Gillhausen nannten das Bild eine „große Gurke“ und haben einen anderen Fotografen geschickt. Der tat dann das, was ein guter Reporter eben macht: Er zog sich einen weißen Arztkittel über, marschierte in das Zimmer und fotografierte die Frau. Am Ende wurde aber mein Foto ebenfalls gedruckt – die Geschichte hieß „Das Eisen im Leib“.

M.Z.: Heute ist einem oft gar nicht bewusst, wie viel handwerkliche Arbeit gerade zu Zeiten der analogen Fotografie hinter den Bildern steckte. Es wird vom Untergang des Fotojournalismus gesprochen, die „Stern“-Zeiten muten dagegen fast golden an. Was war anders?

Thomas Höpker:: Die Konkurrenz war auch damals immens, aber wir hatten Zeit. Das gibt es heute nicht mehr. Wir konnten sechs Wochen lang reisen, durch Amerika, durch Spanien. Meine Kollegen habe ich daher selten gesehen, wir waren ja alle ständig unterwegs. Der „Stern“ hatte ein eigenes kleines Reisebüro und schickte uns hin und her. Häufig saß ich dann in einer Propeller-Maschine und überlegte, wie ich das Material sicher den langen Weg nach Hamburg bringen könnte. Da ich ja drei Viertel eines Jahres unterwegs war, entwickelte sich zu Kollegen wie Robert Lebeck erst eine engere Freundschaft nach unserer aktiven Zeit beim „Stern“.

M.Z.: Erleichterte der Name des Auftraggebers „Stern“ Ihre Arbeit?

Thomas Höpker: Es war nicht der Name „Stern“, den kannte keiner am anderen Ende der Welt. Aber die Tatsache, dass wir überhaupt dort sein konnten, war dem „Stern“ zu verdanken.

M.Z.: Hatten Sie Einfluss darauf, welche Bilder für gedruckte Reportagen in der Redaktion in Hamburg genommen wurden?

Thomas Höpker: Sofern ich nicht gleich wieder aufbrechen musste oder noch unterwegs war, bin ich auch mit in die Bildredaktion gegangen und habe dafür gekämpft, dass die richtigen Bilder genommen werden. Ich wurde angehört, aber es kam auch schon mal zu hitzigen Diskussionen. Um sicherzustellen, dass ich nicht die sogenannten Gurken mit nach Hamburg brachte, habe ich mich in die Kleiderschränke der Hotelzimmer gestellt und sie als Dunkelkammer genutzt. So konnte ich die Qualität überprüfen und entscheiden, ob mir noch Bilder fehlten.

M.Z.: Nach Ihrer Zeit in der DDR sind Sie mit ihrer damaligen Frau und ebenfalls „Stern“- Reporterin Eva Windmöller nach New York gegangen und haben dort für das Magazin weitergearbeitet. Sie wurden dann später für den Verlag zum GEO-Fotograf und Executive Director. Wie kam es zum Wechsel zur Fotoagentur Magnum Photos?

Thomas Höpker: Magnum Photos verband ich damals mit Vorbildern wie Elliott Erwitt. Er selbst schickte mir einen Brief und fragte an, ob ich zu Magnum kommen wolle. Da ich gerade einen neuen Vertrag mit dem „Stern“ unterschrieben hatte, sagte ich ab. Da bin ich wohl der Einzige, der das jemals getan hat. Sie holten mich aber durch die Hintertür, indem sie mir das Angebot machten, sich um die Syndikation, also den Austausch bzw. die Mehrfachverwendung meiner Bilder zu kümmern.

M.Z.: Sie wurden 1989 als erster deutscher Fotograf Vollmitglied bei Magnum Photos. Drei Jahre später waren Sie Vizepräsident und von 2003 bis Januar 2007 Präsident der Agentur. Sie kennen das Geschäft um den Fotojournalismus damals wie heute. Ihre einst als Pressefotografien entstandenen Bilder sind heute sehr gefragt. Wie gehen Sie damit um?

Thomas Höpker: Es ist erstaunlich, welcher Auftrieb bei Ausstellungseröffnungen herrscht. Ich war zuerst immer Journalist, diese Auffassung habe ich vom „Stern“. Heute scheinen alle gleich Künstler sein zu wollen. Aus einem Gefühl heraus habe ich aber mein Material immer behalten: Mein komplettes Archiv ist bei mir in einer Kühlkammer untergebracht. Daher kann ich Anfragen direkt selbst beantworten. Wenn ich meine Kontaktbögen durchgehe, entdecke ich immer wieder neue Aspekte. So entstehen auch neue Bildbände, in denen Fotografien gezeigt werden, die es damals nicht in die Presse geschafft haben.

M.Z.: Heute ist nicht nur Magnum eine Legende. Viele Ihrer Bilder werden als Ikonen verstanden, etwa die Fotografien von Muhammad Ali oder ihr Bild von den rauchenden Twin Towers. Hatten Sie jemals das Gefühl, Ikonen zu schaffen?

Thomas Höpker: Nein. Beim „Stern“ zählte immer das überzeugende Pressebild, seine Geschichte, seine direkte, besondere Ausdruckskraft. Dieses eindringliche Gefühl, das entsteht, wenn man das Heft aufschlägt und das Bild sieht. Diese Gedanken kamen mir nicht, als ich die Fotos von den qualmenden Twin Towers machte, im Gegenteil: Ich ärgerte mich, weil ich viel zu weit weg war vom Geschehen. Heute gibt es einen großen Bildermarkt, während der Pressebildmarkt daniederliegt. Das Bild von Muhammad Ali entstand innerhalb von zwei Sekunden, und nur eine Version wurde gedruckt. Das Zweite wurde nie veröffentlicht und kam mir erst bei der Durchsicht zum neuen Bildband „Big Champ“ wieder in den Sinn. Heute scheint es seinen eigenen philosophischen Reiz auf Betrachter und Sammler zu entwickeln.

M.Z.: Der Halbschatten, der hinter Ali zu sehen ist, scheint wie ein Omen. Die Zeit ist es, die vielen Bildern einen neuen Kontext eröffnet, aber bedeutet dies, ein gutes Bild ist reine Glückssache?

Thomas Höpker: Nein, ein gutes Bild benötigt Zeit, Gefühl, Kenntnisse und ein gutes, geschultes Auge. Über Ikonen auf dem Bildermarkt entscheidet aber die Geschichte.

M.Z.: Herr Höpker, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Wir gratulieren Thomas Höpker ganz herzlich zum 80. Geburtstag am 10. Juni 2016!

Zitation

Miriam Zlobinski, „Reisen bedeutet, Bilder zu sehen und zu finden“. Vom „Stern“ in den amerikanischen Fotohimmel – ein Interview mit dem Fotografen Thomas Höpker in Berlin, in: Visual History, 10.06.2016, https://www.visual-history.de/2016/06/10/reisen-bedeutet-bilder-zu-sehen-und-zu-finden/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok.5.1213

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright (c) 2016 Clio-online e.V. und Autor*in, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Clio-online Projekts „Visual-History“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber*in vorliegt.

Bitte kontaktieren Sie: <bartlitz@zzf-potsdam.de>